التقيته أول مرة في أواخر السبعينيات من القرن الماضي في مقهى (أبو عمر) في بنش، ودار الحديث حول مسلسل (في بيتنا رجل عن رواية إحسان عبد القدوس)...

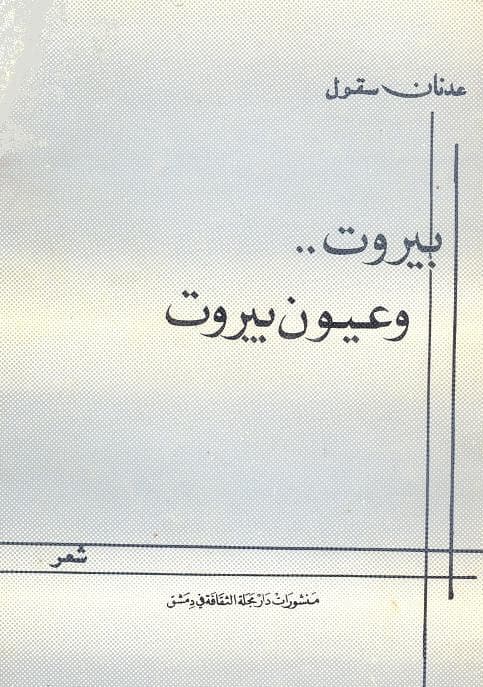

ثم تكررت اللقاءات إلى أن انقطعت أخباره لفترة طويلة إثر سفره إلى بيروت لتصلني مجموعة شعرية له بعنوان (بيروت وعيون بيروت) صدرت أوائل الثمانينيات عن طريق الصديق خالد جمالو وبعد أن دار الزمن دورته كناعورة تهب العطاء والخصب للأرض العطشى عاد الشاعر إلى منابع الطفولة لنلتقي مرة أخرى وقاسمنا المشترك نار الشعر وحب الحياة.

أشعر أن الإجابة عن هذا السؤال تختلف من وقت لآخر حسب الظروف وبالتالي إذا أردت أن أقدر الظرف المحيط الحالي فليس هناك أي معنى لكلمة شاعر سوى الإحباط، وأقول على طريقة إخواننا الغربيين أقسى إحساس بالإحباط إذا افترضنا أن الإحباط حالة عامة وبالتالي الشاعر أقوى إحساسا بالإحباط.

إذا كنت تعني تجربتي الشعرية فإنني أعيش ما يشبه حالة نكوص وخير دليل على ذلك أنني بدأت حداثويا وانتهيت تقليديا لأن الحداثة ومواكبتها تشعرك أحيانا وكأنك في سباق مستمر إلى حد اللهاث فما كان مني إلا أن عدت إلى الشعر التقليدي لأنه يمنحني فسحة أوسع للسخرية فهذه المدينة من وجهة نظر تقليدية لا أشعر بأنها مجموعة من الأشكال الهندسية بمقدار ما أشعر بأنها طلل يخفي الخراب ولذلك فأنا أسخر لقد قدمت استقالتي من قطار اللهاث.

أنا لا أشعر أن الفرق بين التقليد والحداثة في الشكل أو الإيقاع فقط لأنك من خلال الشكل والوزن تقول الحداثة كما تستطيع بلغة الحداثة أن تقدم قصيدة تقليدية تأخذ شكل الحداثة لذلك القضية تتعدى إطار الشكل، وأميل إلى التقليدية لأنني أشعر أنها امتداد للتاريخ وهذا التاريخ أشعرنا بأنه تاريخ ناصع، وعندما أشعر بأنني في حالة صراع ما بين إيماني بتاريخ أشعرت بأنه ناصع وبين تجربة حياتية خاصة أو عامة مثقلة بالانكسارات أكتشف عندها أنني أعيش مأزق إعادة فهم التاريخ لكي أفهم ما يجري حولي، فإما أن ما أشعر به كان مجرد خداع وبالتالي يصبح تاريخنا خلفية لواقعنا مجموعة من الانكسارات وإما أنا غير جدير بهذا التاريخ بدليل أن هذه الانكسارات معشوشبة في الحاضر ولذلك نهرب من هذا التاريخ إلى الحداثة وقد تكون هي أيضا صورة عن حالة الانكسار في الواقع المعاش.

بداية أنا أتحفظ على مصطلح أن التاريخ ظلم الشعر بتحديد وظائفه لأن الشعر لم يكن ابتكارا لخدمة التاريخ، فالشعر بحد ذاته أصبح تاريخا لأنه انعكاس لواقع اجتماعي معاش فقد أصبح صورة لهذا الواقع والشعر بهذا المعنى أصبح ضرورة وكان أكثر تأثيرا في الواقع لأنه ينبض بروح الواقع لهذا أقول: إن الشعر كان متصالحا مع الواقع ولذلك لا أفصل بين التاريخ والشعر أما إذا كان من حالة انفصال حقيقي فهي بين الشعر الحداثوي والواقع المعاش (هنا والآن) فالشعر بشكل أو بآخر في الزمن المعاصر وليس كله أصبح أقرب إلى الترف الفنتازي إلا مع وجود بعض الاستثناءات مثل سعدي يوسف ومحمود درويش وسليم بركات ورياض صالح الحسين باستثناء هؤلاء الشعراء أصبح الشعر أقرب للتهويمات المثقلة بالطلاسم لذلك أشعر فعلا أن الشعر الحداثوي هو صورة منعكسة لواقع يضج بالتعقيد والغموض والعبثية.

لا يمكن النظر إلى قضية الشعر أسود وأبيض المتلقي الذي يحس أن الشعر بعيد عنه سيرفضه ولن يبدي أي اهتمام له والشعر بدون قارىء له ما هي قيمته. كينونة الشاعر ذاته كيف تتحقق بكتابة النص أم بإحداث تفاعل بين النص والمتلقي فإذا كان هناك قطيعة بين المتلقي وهذا النص هذا يعني من نافل القول إن الحديث عن علاقة ذات اتجاه واحد تبدأ من النص وتنتهي بمتلق ذو صفات محددة لأجل هذا أتحفظ على طرح القضية وأصر على أن الشعر هو انعكاس لواقع وقراءة لغد آت وفي هذه الحالة تسقط مقولة وظيفة الشعر، فالشعر لا يكتب لأجل أمر محدد اللهم إلا إذا نظرنا إلى النظّامين على أنهم شعراء عندها يمكن الحديث عن شعر مطواع وشعر أداة وشعر وظيفة متوخاة.

إطلاقا. أنا أكتب الشعر استجابة لحاجة داخلية بحتة عندما أشعر بتلك النار تضطرم في أحشائي عندها يندفع الشعر معبرا عن الذات لكنني لا أنكر في المراجعة آخذ بعين الاعتبار الآخر الذي هو المتلقي وفي هذا المضمار أسعى سعيا واعيا إلى اكتشاف نقاط التآخي والموائمة بيني وبين الآخر وعندما أصل إلى نص أصبح فيه أنا هو والآخر هو أنا وهذا اختيار واع وقصدي وهكذا في المراجعة تحدث القراءة الواعية للنص والانتقال الواعي من الخاص إلى العام بحيث يصبح الشكل الخاص جمالية والعام الفكرة.

أنا مع توظيف التجربة الشخصية لتقييم القصيدة الصادقة وأعتبر التجربة الشخصية هي الرافد القوي ولعلها الرافد الأوحد والأصدق في القصيدة، فالقصيدة ترصد الواقع في تجربة الذات أما ما يخص قصيدة التجربة بشكل عام فأنا مع كل شاعر يستند إلى تجربة ويحاول أن ينقلها من دائرة الأنا الخاصة إلى دائرة العام بمعنى الإطلاق ثم نعطي فرصة لهذه القصيدة لكي تنجح أو تسقط ومعيار ذلك هي قدرة الآخر المتلقي على التفاعل معها وإعطاءها بعدا جديدا وفهما جديدا لدى كل قراءة ولست مع قصيدة ذات اتجاه واحد تقول للقارىء ما له وما عليه بل أنا مع القصيدة التي تطرح نفسها كما هي شريطة أن يكتشف الآخر نفسه فيها.

هذا سؤال جدا إيجابي لذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على آليات المجتمع المعاصر. من يوصل القصيدة لمن؟ هل هي وظيفة الشاعر أم وظيفة وسائل الإعلام والنقاد؟

الشعر الحديث خاصة والشعر بشكل عام يعاني من مشكلة الإيصال لأنه ينبغي عليه أن يشق طريقه في وسط الزحام القاتل قوامه الضجيج الهائل الذي تضج به الحياة المعاصرة فلا يمكن الحديث عن وسائل إيصال للقصيدة في تقديم مشاريع ورسالات أخرى تختلف عن رسالة الشعر لأن القضية هنا تعني الجدوى بمعنى الكسب المادي عن أي وسيلة إيصال تتحدث؟ وعليه فزماننا هذا ليس زمن الشعر إنه زمن الأرقام والأرصدة وربطات العنق. حرر المجتمع من هذه الأقانيم الثلاثة وعندها فأنا كفيل بأن القصيدة سوف تحلق بجناحيها الخاصين وهذا يحسب لصالح القصيدة الحديثة وليس عليها لأنها تشق طريقها بالأظافر وسط ضجيج يسبب الصداع حتى ليصبح صوت الشاعر وسط هذا الضجيج مثل صوت الناي في زحمة سوق وهذا ما لم تعاني منه قصيدة التقليد في زمانها. ثم من قال لك إن المتنبي أهم من محمود درويش؟ ولكن ما قيض للمتنبي لم يقيض لمحمود درويش على أهميته وفرادة صوته.

أولا (بيروت وعيون بيروت) لم تكن مشروعا شعريا بقدر ما كانت تعبر عن نزق عفوي عن الشعور بالهزيمة والانكسار لدى رؤية عروس المدائن بيروت تمتهن بهذا الشكل المريع تحت جنازير دبابات شارون وعلى مرأى ومسمع الانظمة العربية التي كانت منشغلة بتصفيات بطولة كأس العالم في أسبانيا عام 1982 فالمفارقة كانت حادة جدا أن نرى بأم العين بيروت يتم تدميرها في وضح النهار ونرى بالعين الأخرى النظام العربي الرسمي منشغلا برشوة المواطن العربي بانتصارات فريق الجزائر على ألمانيا.

صحيح أننا خسرنا بيروت ولكننا على الأقل فزنا على دولة أوروبية (واحد/ صفر)

وهذا كان أكثر مما يحتمله قلب شاب أمضى طفولته على أحد الأرصفة في بيروت.

وبالتالي فمشروعي الشعري كله كان يقوم على تفريغ شحنة شعورية أكثر منها شعرية تجسدت بهذه المجموعة الذي أشعر الآن بأنها قد لا يكون لها علاقة بالشعر بتاتا إلا أنها تبقى تجربة نزقة وصرخة في واد ارتد صداها بعد خمسة عشر عاما على شكل قصيدة التقليد لرصد تجربة ذاتية معاشة مع واقع لا يقل عن سابقه في العام 1982 شعورا بالانكسار لذلك مرت قطيعة طويلة مع الشعر والنشر لأكثر من عشر سنوات.